■住所

GoogleMap

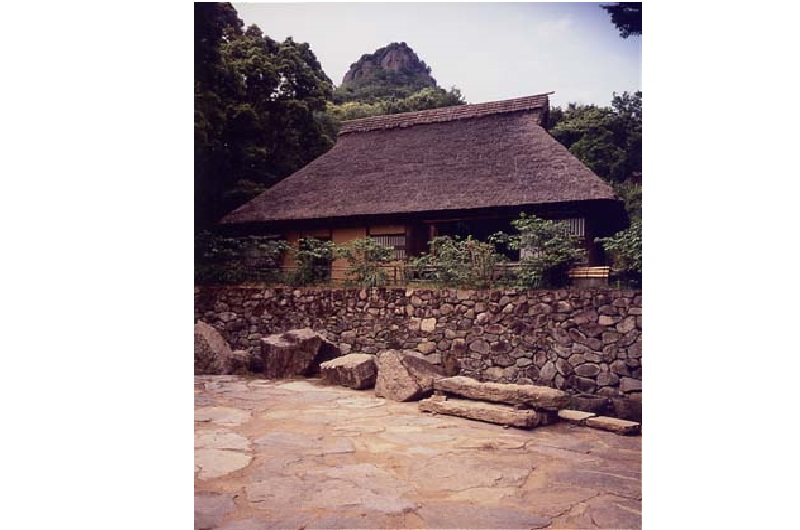

島根県仁多郡奥出雲町上阿井1655番地

■住所

GoogleMap

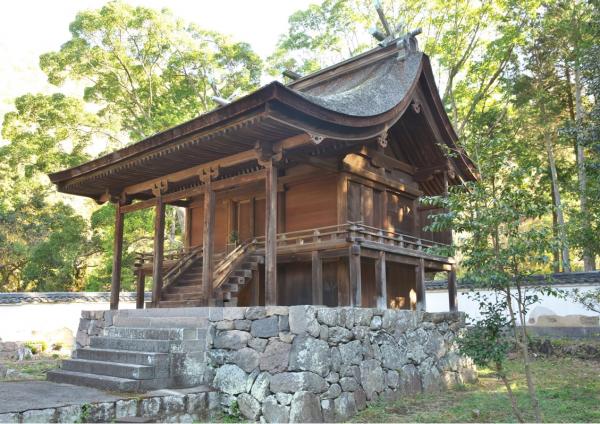

徳島県板野郡上板町佐藤塚三三五番地