史跡検索

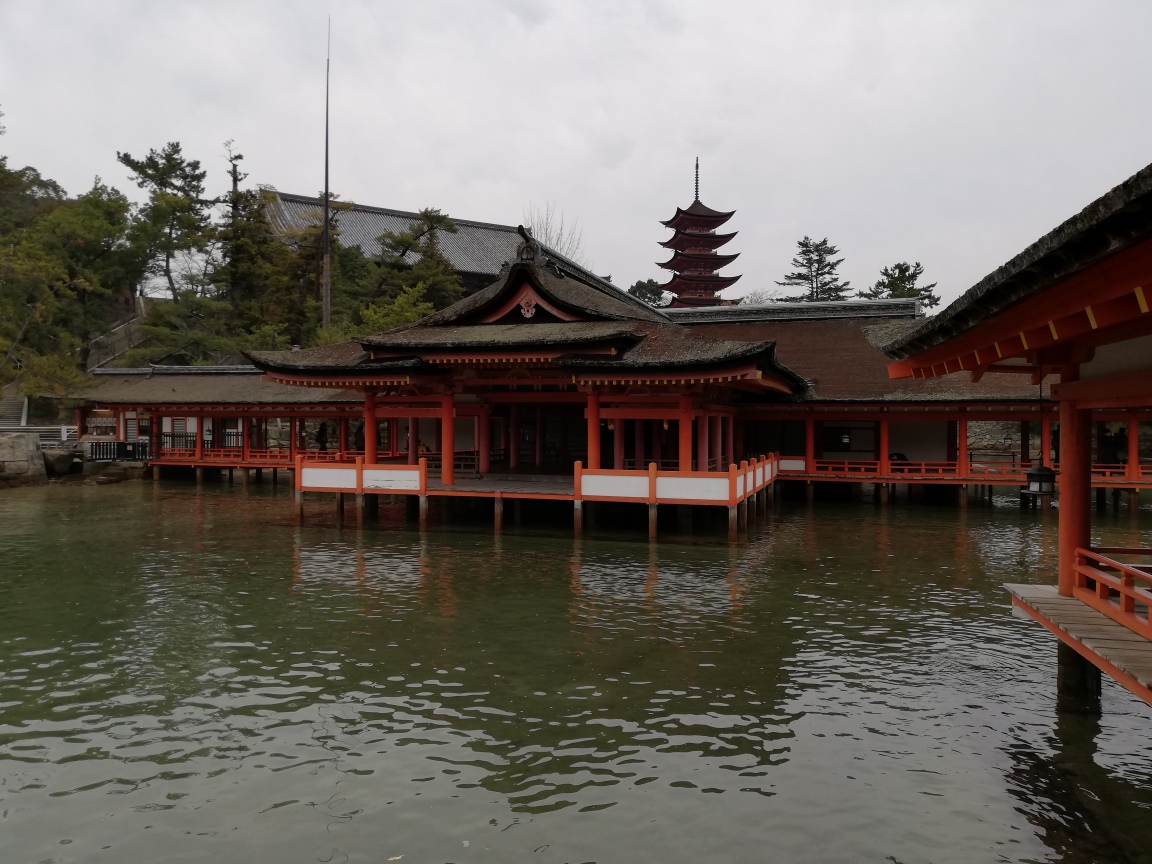

広島県 重要文化財建造物(44件)

■概要

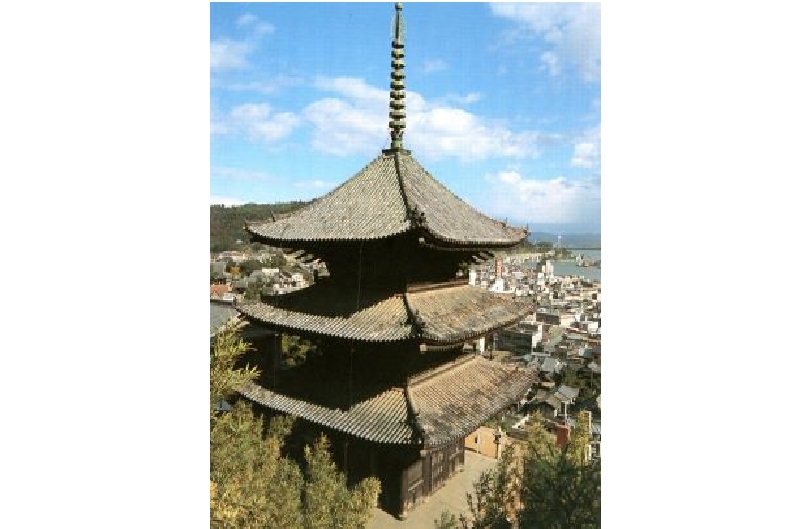

天平年間に行基菩薩によって建立され、生口島最古の古刹です。見どころには、後白河皇女如念尼公や法然上人の墓碑、国の重要文化財「十三重石塔婆」、樹齢650年の「イブキビャクシン鎌倉時代に建立された珍しい石造りの塔で、歴史的価値と芸術的な美しさが魅力です。13段の石が積み重ねられた荘厳な姿は圧倒的で、当時の技術や信仰を感じさせます。周囲の自然との調和も美しく、訪れる人々に安らぎを与えています。写真は『光明坊〔真言宗〕|お寺・神社|観る|尾道市の観光情報』のページから。

■光明坊十三重塔の重要文化財建造物