史跡検索

山口県 重要文化財建造物(35件)

■概要

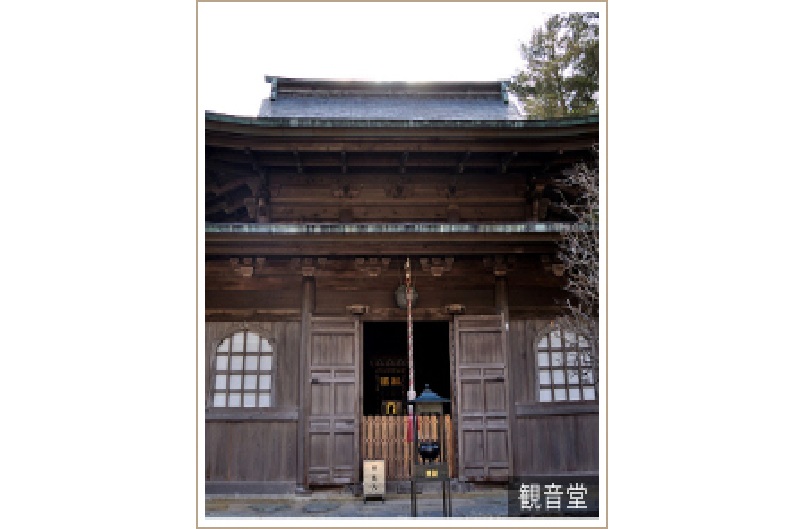

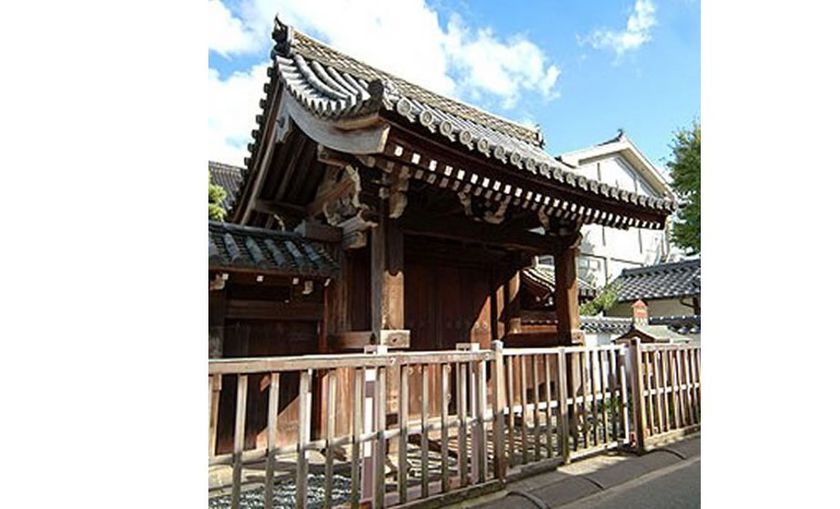

「長門国一の宮」として知られ、全国的に有名な神社で、大阪の住吉大社、博多の住吉神社とともに「日本三大住吉」の一つです。本殿は応安3年(1370)に大内弘世が造進した九間社流造で、室町初期の特異な様式を持ち、国宝に指定されています。拝殿は天文8年(1539)に毛利元就が寄進し、国指定重要文化財です。社内には銅鐘や金銅牡丹唐草透唐鞍など、貴重な文化財が多く保管され、宝物館にはさらに多数の宝物が展示されています。写真は『山口県/社会教育・文化財課/文化財・山口県の文化財』のページから。

■住吉神社の重要文化財建造物