史跡検索

全国 重要文化財建造物(1983件 1251-1500件)

■概要

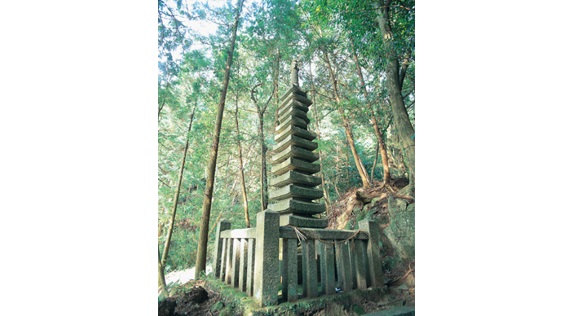

本堂には大きな石造地蔵菩薩が本尊として安置されています。創建時期は不詳ですが、永享10年(1438)の古文書によると、真言律宗に属し、寺域は広く、僧徒も多く在住していました。本尊が造られた元享3年(1323)頃にはまだ建物はなく、覆屋程度のものであったとされています。本堂の建立時期は明確ではありませんが、正面柱に「永正十」(1513)の刻書があり、この時期の建立と考えられます。建物は三間寄棟造り本瓦葺で、禅宗様の影響を受け、内部には鏡天井や化粧天井が施されています。写真は『地蔵峰寺本堂/海南市』のページから。

■地蔵峰寺本堂の重要文化財建造物

■概要

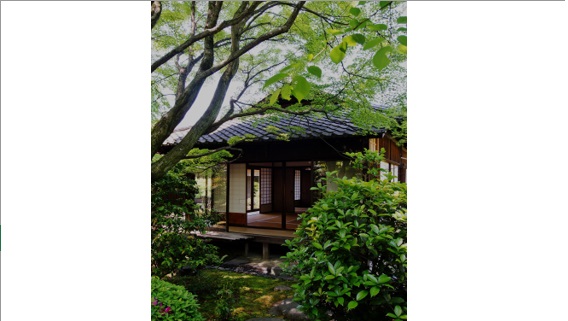

臨済宗南禅寺派の寺院で、南禅寺の塔頭の一つとして知られています。応永年間(1394~1428)に足利義持が創建し、後に徳川家康に近侍した僧・以心崇伝が住み、寺院は大いに繁栄しました。見どころには、国の特別名勝に指定された小堀遠州作の「鶴亀の庭」、重要文化財の方丈、珍しい茶室「八窓席」などがあります。また、本尊である地蔵菩薩や多くの貴重な文化財も所蔵しています。写真は『金地院庭園 ― 小堀遠州作庭…京都市・南禅寺の庭園。 | 庭園情報メディア【おにわさん】』のページから。

■金地院の重要文化財建造物

■概要

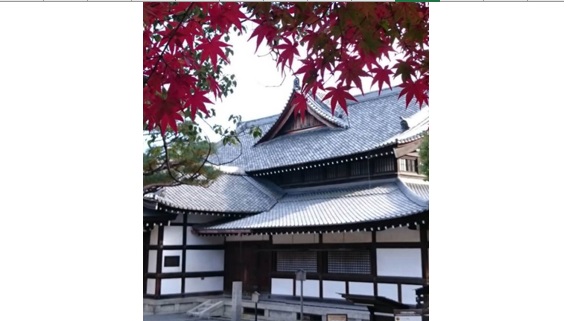

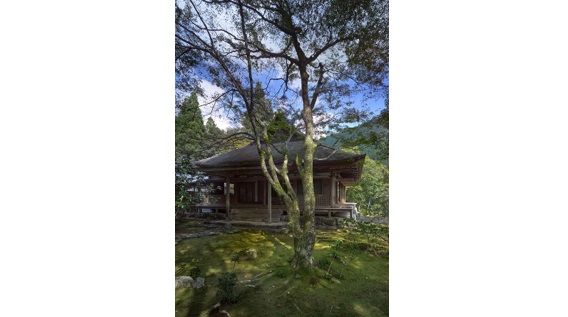

1393年から1466年の間に建立され、室町時代の禅宗建築として簡素でありながら美しい造りが特徴です。細部には精緻な装飾が施されており、特に重厚な組物が見事です。 元々東福寺にあった建物が移築され、妙心寺山内最古の建物として歴史的な価値を持っています。堂内には常夜灯や常香盤が置かれ、静かで厳かな雰囲気が漂っています。開山堂の周囲には美しい庭園が広がっており、四季折々の風景を楽しむことができます。写真は『玉鳳院 | 参拝・拝観 | 境内のご案内 | 妙心寺』のページから。

■玉鳳院開山堂の重要文化財建造物

■住所

GoogleMap

京都府亀岡市河原林町河原尻東垣内63番地

■概要

寛政2年(1790年)に建てられた主屋を中心に、当時の農家住宅の最高峰として評価されています。その特徴的な妻入り造りや縦割りの構造、また長屋門や米蔵、借物蔵などの付属建物が残されており、江戸時代の豪農の生活様式を伝えています。 主屋は、桁行12間、梁間5間の大規模な建物で、広々とした土間や囲炉裏などがあり、当時の生活が感じられます。長屋門は重厚な造りで、屋敷の顔とも言える存在です。保津川の流れを一望できる高台に位置しており、周囲の自然景観も魅力的です。写真は『遠山家住宅 亀岡市』のページから。

■遠山家住宅の重要文化財建造物

■概要

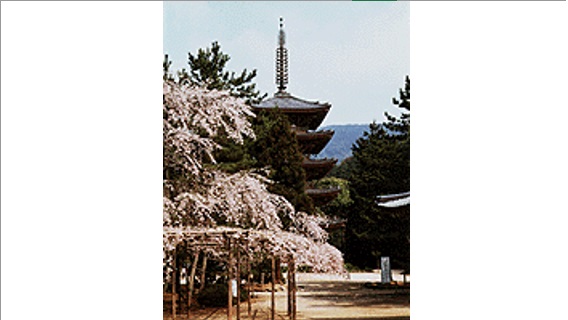

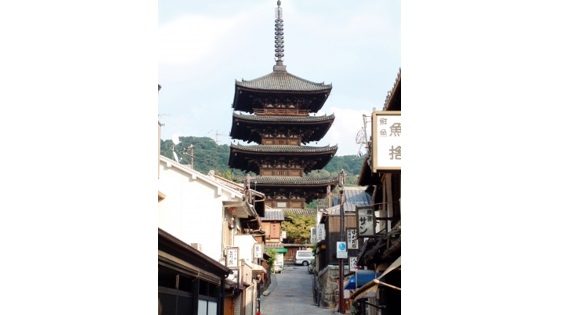

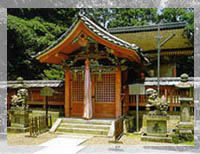

臨済宗妙心寺派の寺院で、日本三文殊の一つとして有名です。本尊は文殊菩薩で、学問の神として信仰を集めています。日本三文殊には、奈良県の安倍文殊院や山形県の大聖寺(亀岡文殊)とともに数えられています。 この寺院が有名な理由は、天橋立の絶景とともに自然美を堪能できる点、808年に創建され長い歴史を誇り、数多くの文化財が残されていることです。 見どころとしては、鎌倉時代の文殊菩薩像が安置された本堂、丹後地方で最古の多宝塔(明応9年建立)、府の文化財に指定された黄金閣、雪舟の「天橋立図」に描かれた3体の等身大石仏があることが挙げられます。 また、通称として「切戸の文殊」や「智恵の文殊」とも呼ばれ、縁起では、悪龍を鎮めるために文殊菩薩が招請されたと伝えられています。天橋立から徒歩約5分の距離にあり、観光の合間に立ち寄りやすい場所です。写真は『観る - 天橋立 智恩寺』のページから。

■智恩寺の重要文化財建造物

■概要

京都府宮津市にある江戸時代の豪商・三上家の邸宅です。江戸時代の商家としての生活様式や建築様式を今に伝える貴重な遺構であり、多くの注目を集めています。 三上家は、酒造業、廻船業、糸問屋などを営み、宮津城下で有名な商家でした。そのため、住宅内には家業に関連する施設や、当時の贅を尽くした座敷が残されています。外観は美しい白壁の町屋で、内部には豪華な装飾が施された部屋が多く、江戸時代の商家の生活を垣間見ることができます。 特に注目すべきは、屋敷の中心となる主屋で、1783年に完成したこの建物は、三上家の歴史と繁栄を物語っています。また、江戸時代後期に完成した新座敷は、客をもてなすための華やかな空間として、豪商の家族の文化や風習を知ることができます。さらに、1837年に完成した庭座敷では、庭園を眺めながらくつろげる空間が広がっており、その美しい景観に癒されます。 表門は、1838年に完成した立派な門で、屋敷の顔となっています。酒造業を営んでいた三上家の遺産を感じることができる酒造蔵は、1830年に完成しており、酒造のための釜場や麹室がそのまま保存されています。 これらの建物は、江戸時代の商家がどのように生活し、発展してきたのかを知るための貴重な資料となっており、国の重要文化財としてその価値が認められています。写真は『重要文化財旧三上家住宅 - 宮津市ホームページ』のページから。

■旧三上家住宅の重要文化財建造物